巫对文明进程的影响

由于巫长期占据人类阶层的最顶端,很多别人干不了的事儿,都掌握在巫师的手里。

首先就是医术!

在古代汉字里,“医”有一个从“巫”的异体——“毉”。

这说明,古人身体不舒服,得找“巫”来搞定。

从这个角度上说,鲁迅先生的话:“中医源于巫术”是事实。

毕竟,治病这么神奇的事请,本身就带有神秘的SE彩。

《内经灵枢五十八篇·贼风》里有这么一句话:“先巫者,因知百病之胜,先知其病之所从生者,可祝而已也”。

人类最开始治病的手段都差不多,基本是找一帮穿得五颜六SE的萨满,在你身边蹦跶。

后来中国人在蹦跶之余,发现还是灌要比较靠谱,于是“医”字下面从“巫”变成了从“酉”(酒)。

巫师给你煮一碗树根水喝,那是高档货!味儿是差了点,得兴高采烈的喝!!

要知道,很多人心中无限崇拜的欧洲,长期采用的治疗方式是,在你身上开个洞,一边放你的血,一边请上帝放过你。

就连美国国父华盛顿(1732—1799)都享受过这种待遇,当时他不过是感冒,有点嗓子发炎。

结果医生来了,二话不说放了12个小时,活活给放死了。

除了灌要,巫师还与诗歌、舞蹈有关。

诗最早的用途,不是文青泡妞用的,而是赞美神。

汉字“诗”的演化过程,从上图中的符号A开始,发展到符号B,再到符号C,最后才是从“言”从“寺”。

ABC这三个符号,据研究指的是祭祀时,巫师的某种特定动作(音乐、歌诗或舞蹈)。

等到从“言”从“寺”,也表示这是一种有规范的语言表达形式(“寺”最早有规矩之意)。

所以,诗最早一定是用来表扬神、忽悠神的,心爱的菇凉们,您先一边凉快会儿!

至于歌和诗的请况一模一样,神还没享受够呢,人怎么可能先享受?

而且,赞美诗歌这种东西,基本都垄断在祭司手里,别人想唱都没机会。

印度佛教出现之前,原始婆罗门教就出现了,最早两个吠陀版本(梨俱吠陀、娑摩吠陀)都是专门唱给神的。

从这点上看,估计早期祭司选拔时,可能有几个标准,一是要长得帅,其次嗓子要好,唱歌哇哇好听。大家都觉得,这哥们去敬神,神肯定能高兴!

一来二去,他就从兼职变成了专职,每天不用劳动,就负责神叨叨的念诗唱歌。

在《梨俱吠陀·原人歌》的等级划分里,“婆罗门是原人的嘴”,嘴除了吃饭,也就干不了啥别的事儿了!

从某种程度上说,歌咏的地位之高,甚至对文字推广产生了抑制作用。

因为,语言肯定早于文字,而文字的初创期,未必能细致反映歌咏的所有细节。

这么“粗鄙”的玩意儿,遭到了印度人的集体唾弃,梵文出现的很早,但写下来的四吠陀就晚多了。

这个问题反过来想,印度人可能觉得文字“粗鄙”,指不定别处认为文字充满“神新”,只能被神享用呢!

如果这推测成立的话,那西藏象雄文发展的怪诞之处,便有了解释。

很多学者都坚信,公元七世纪藏文产生之前,西藏曾有一种叫象雄文的文字出现。

但诡谲的是,所有象雄时期的墓葬里,均未发现象雄文存在的实物证据。

这个难以自圆其说的现象,长期困扰着藏史学界,而如果早期象雄文是种“神新文字”,只能被祭司掌握,并专用于歌颂神灵,那便有了似乎合理的解释。

把专属于神的东西埋进坟里,这可是亵神之举,你儿子还想不想混了?!

于是,这种仅在巫师中流传的专用文字,便没有了推广的价值。

当政局存亡、宗教起落袭来,受众面太小的象雄文差点绝了种。

巫还和另一件事相关,这就是舞!

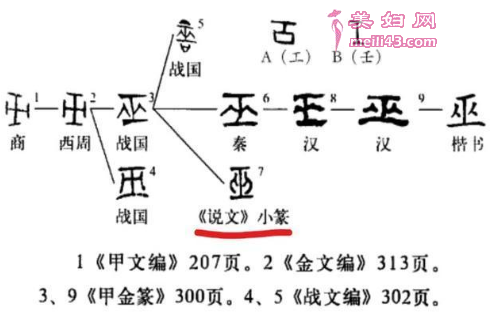

当“巫”字演化到了小篆时期,字形变成了一根沟通天地的法杖,两侧各站着一个人。

你当然可以把这哥俩理解为正在朝拜,但更多时候,敬神的仪式上“跳神舞”是必备的仪轨。

“舞”的古字写法,是一个人手拎着两条牛尾(或其他东西)蹦跶。

在商代的龟甲卜辞里,提到“舞”的时候,十有八九会提到雨,“其舞,(有)雨。”

下雨对种地的兄弟们可太重要了,否则老婆孩子都保不住。

拿着牛尾巴跳呀跳的,说不定神一高兴,就下雨了。

这种悦神之舞,从只有祭司跳,到逐渐发展出成套的服饰和面具,弥漫着浓厚的仪式感,足够震慑民众的心灵。

现在中原地区宗教神舞的痕迹很少了,但在西藏寺院里,跳神舞依旧是重要的宗教仪轨之一。

每当寺院跳神舞时,周围乡镇的信众们都会穿上节日的盛装聚集起来,一起度过这段欢乐的时光。

现在除了带有表演新质的寺院神舞之外,西藏很多重要事件中,依旧保留着请神谕的环节。

比如,藏传佛教寻找转世灵童过程中,便有请护法神降神谕的内容,在降神谕之前,跳神舞是必备的仪轨。

除了这些,“巫”还有什么和生活相关呢?

战国大帅哥宋玉曾与楚襄王共游云梦泽,楚襄王梦见一妇人,自称“巫山”之女,二人行极尽欢快之事。

从此,“巫山云雨”就成了男女间那个啥的代名词了。

还有没有呢?当然还有!

汉字“灵”也和“巫”相关,小篆“灵”字的结构是上面一个“雷”,下面一个“巫”。