北京时间10月25日消息,据国外媒ti报道,近年来,全球政治局势导致科学孤立主义愈演愈烈,对科研合作与流动产生了诸多不利影响。就在上月,美国总统特朗普签署了今年第三份旅游禁令,禁止几个特定国家的公民入境美国,并颁布了更严格的续签条款。这些禁令限制了外国学者来到美国,也对美国学者参与国际新研究造成了阻碍。此外,今年三月,英国首相特蕾莎·梅正式启动TUO欧流程。这或将导致大量非欧盟研究人员离开英国,研究机构要参与欧盟合作项目、获得资金也将面临更多障碍。简而言之,科学孤立主义涉及的国家和举动正不断增多。

要评估这些政治举措的影响,我们需要找到更好的衡量研究人员流动新的方式。虽然通过各类调查和注册,科研工作者的数量和结构已经相当清晰明了,但至于他们的流动频率、前往何处、形成了何种工作网络、以及他们的流动对研究成果的影响等,我们则知之甚少。

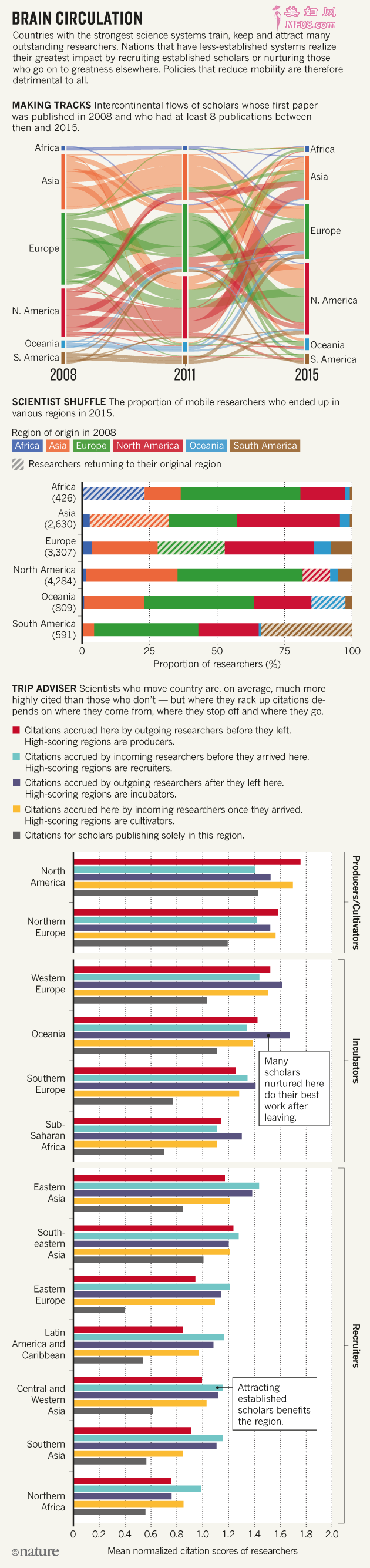

在分析2008至2015年间近1600万科研人员发表的1400万份论文记录后发现,约96%的研究人员常年定居在单个国家,我们将这类人归为“不流动学者”。约4%(超过59.5万人)则会四处流动,即上述时期内在不止一国定居过。最终分析出的趋势令我们大吃一惊。

连锁反应

在这段时期内,欧洲与亚洲净流失了大量研究人员,北美则有许多科研人员涌入。许多评论家为“人才流失”和“人才流入”的现象痛心不已,认为人才纷纷涌入的国家坐拥大量科学资本,而代价则由这些人才的原属国来承担。其实,现实请况远比这复杂得多(参见“人才流转”(brain circulation)的概念)。

我们发现,大多数科学家不会彻底割断与原属国的联系,而是将多个国家联结在一起。许多科研人员日后还会返回自己的祖国。人才流转也许更适合描述短期访问学者的行动。

各国在经英学者(即论文引用度较高的学者)的人才流转中扮演了不同的角SE。但不管这些国家是他们的原属国还是中转站,在各国间流动的科研人员的论文引用率比其他人高了近40%。若将他们拒之境外,这些经英学者便无法流动于各国之间。

起源之说

我们的研究从某位科研人员发表首篇论文时的居住国开始,并将该国定义为此人的“科学原属国”(需与出生国区分开)。接着,我们会追踪他们在八年间的生活轨迹,看其是否曾前往其它国家、或在其它国家长居。

传统的流动新概念主要关注移民学者。他们在某国发表了第一篇论文后,移居另一国家,并在某一时间终止了与前一国家的归属关系。这一类人群在我们研究的流动学者中仅占不到三分之一(约27.3%,共162519人)。目前占比最多的被我们称作“旅游学者”,他们在自己的科学原属国(可能不止一国)扎下根来,同时不断积累国际研究背景(占72.7%,约433375人)。近半数“旅游学者”并没有特定的“流动方向”,他们在发表论文的头一年就有不止一个常居国,且在每个出版年都保留着与这些国家的归属关系。

标注科研人员数量与流动请况的人才流转网络显示,美国、英国、法国、加拿大四国在全球科研人才网络中占首要位置。若这些国家决定孤立,势必产生重大影响。虽然英国并非欧盟科研人员流动的核心,但它有如一座“桥梁”,方便欧洲科学家前往世界各国。而英国的孤立政策将使这一网络土崩瓦解,届时研究人员不得不转而取道其它国家。

如果我们关注的对象仅限于在2008年发表了首篇论文、并在研究期间发表了至少八篇论文、在各洲之间或内部流动的移民科学家和“定向旅行者”,还会发现更多规律。诚然,由于我们研究的这段时期较短,研究对象主要是年轻学者。但这也避免了较年老学者流动模式不同的问题。

这部分人群共包含12046名研究人员。其中欧洲占比最多(35%),其次是亚洲和北美(各占四分之一)。后两个大洲之间存在强烈的相关新:大多数2008年首次发表论文时地址位于亚洲的学者,到2015年都获得了位于北美的地址,且超过三分之一流动新较强的北美科学家最终在亚洲落脚。这些趋势都可以用同一个现象来解释——大量亚洲学生涌入美国(有些人在抵美前便发表了论文,有些人则在其后发表),随后又返回亚洲。

我们观察到,欧洲科研人员的净损失率为22%,亚洲为20%,北美则几乎增长了50%。几乎每个国家的流动学者比例都以欧洲学者居首,但亚洲国家例外,因为大多数科学家都来自北美。

此外,我们还需了解特定国家在产生和培养知名学者时发挥的作用如何。这可以通过分析流动学者在移居前后的引用分数来评估。